1월 30일 금요일

짧은 일정으로 캐나다 밴쿠버 방문길에 올랐다.

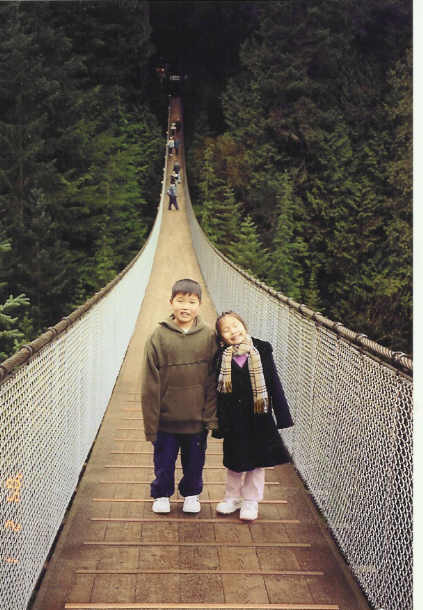

휴스턴보다 훨씬 북쪽이기 때문에 아이들은 며칠 전부터 눈을 볼 수 있다는 설레임으로 짐을 쌌다 풀었다 하며 잔뜩 기대에 부풀어 올랐다. 벽장 깊숙이 넣어 두었던, 이곳에서 한 번도 써 본적 없는 모자와 장갑과 목도리를 꺼내서 만져보고 써보고 야단이었다.

그러나 이번 여정은 관광이 목적이 아니다.

주재원 비자라고 하는 E1을 받아 2년 전 이곳에 오면서 미국 이민국에서 2년의 기한을 주었다. 2월 19일이 만기가 되는 시점이어서 비자 기한을 연장해야만 한다.

그 방법으로 변호사를 고용해 연장하는 방법과 외국을 나갔다 들어오면서 이민국에서 다시 2년의 도장을 받는 방법이 있다.

지출되는 비용은 비슷해 우리는 후자의 방법을 택하기로 하고 캐나다 행 비행기 표를 예약해 두었는데 어떤 이는 캐나다는 해당 국가가 아니라고도 했다.

돈은 돈 데로 나가고 낭패를 보았다는 사람도 있고, 어떤 이는 캐나다로는 불안해 아예 한국까지 나갔다 왔다는 사람도 있었다.

그러나 개인과 상황과 경우에 따라 너무나 많은 변수가 있는 나라이기때문에 남의 말을 믿기보다 우리 스스로 부딪혀 해결하는 것이 가장 확실한 방법이라고 우리는 믿고 있다.

연장이 된다면 좋은 것이고 안 된다면 아직 시간이 얼마간 남아 있기 때문에 변호사를 고용하면 되는 것이다.

오후 8시 40분 국제선임에도 불구하고 우리는 7시 20분 간신히 휴스턴을 출발할 수 있었다.

가는데 45분쯤 , 수속 절차를 밟는데 상당한 시간을 필요로 할 것임에도 사무실 일을 끝낼 수 없어 늦어진 남편 때문이다.

난 비행기를 탈수 없을 것이란 포기하는 맘 반으로 차에 올랐다.

앞으로도 남편과 함께 사는 일생동안 언제 어디를 가든 넉넉한 시간을 갖고 출발하진 못할 것이다.

지금까지 살아왔던 13년이란 세월동안도 항상 약속시간에 쫓기며 살아왔고 ,항상 그런 문제로 다투며 살아왔다.

남과의 약속시간은 거의 철저하게 지키며 살아온 나와 너무나 상반되어 항상 싸우게 마련이다.

핑계는 언제나 같다. ‘사무실 일이 바빠서’ ‘전화 받느라’다.

이 세상에 직장생활 안하고 안 바쁜 사람이 어디가 있느냐고.

항상 자기만 바쁜 척한다. 사실 바쁘다는 것은 나도 물론 안다.

그렇지만 어떻든 나는 용납이 안 된다.

간신히 수속을 마치고 탑승장까지 목구멍이 아프게 뛰어 비행기에 오르고 보니 우리 다음에 타는 사람은 없었다.

남편은 안도의 한숨을 쉬었지만 난 여전히 화가 나 남편을 쳐다보기도 싫었다.

밤 12시쯤 벤쿠버에 도착해 시내 한바퀴를 돌았다. 휴스턴과는 달리 길거리에 젊은이들이 무리를 지어 오가고 가로등 속에 비치는 주택들도 뭔가 달라 보인다.

*사진들은 다음 호에 나오는 글과 연결됩니다.

'미국 외 다른 나라 구경하기' 카테고리의 다른 글

| 2박 1일의 벤쿠버 여정3- 목적을 달성하고... (0) | 2004.02.11 |

|---|---|

| 2박 1일(?)의 벤쿠버 여정2- 3년만에 눈을 보다. (0) | 2004.02.09 |

| 아마존강을 따라. (0) | 2003.02.09 |

| 한 겨울에 야외 온천장에서. (0) | 2003.02.04 |

| 에콰도로의 상징- 천사상 (0) | 2003.01.30 |